极目新闻记者 邓波

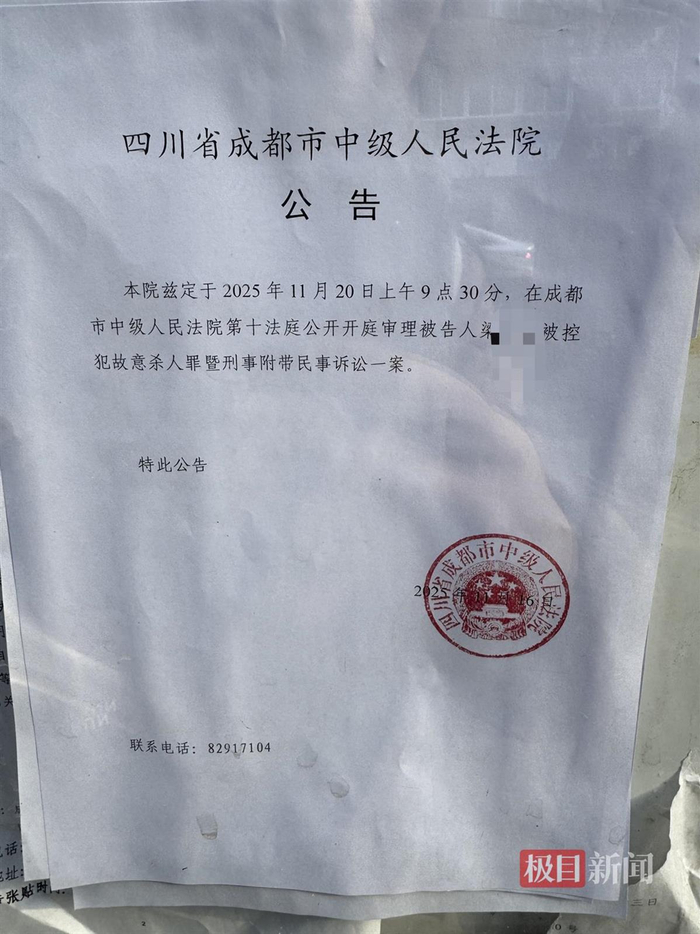

11月20日,备受关注的“成都27岁女子家门口被害案”将在成都市中级人民法院一审开庭。

据极目新闻此前报道,2024年6月9日,居住在成都郫都区红光街道中航城小区内的27岁女子王某雅,在家门口被住在同小区的35岁女子梁某某持刀杀害。

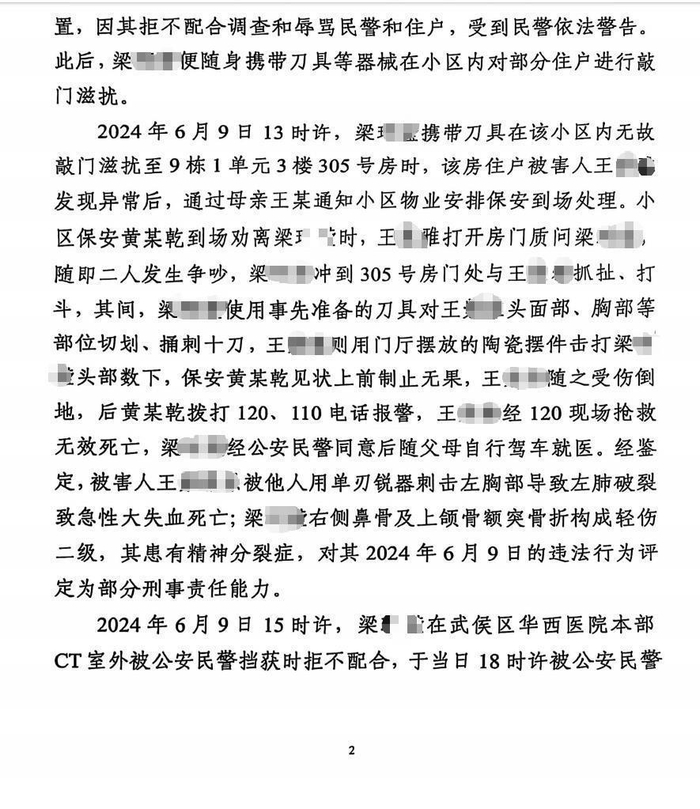

起诉书显示,2024年6月9日13时许,梁某某携带刀具在该小区内无故敲门滋扰至9栋1单元3楼305号房时,该房住户被害人王某雅发现异常后,通过母亲王某通知小区物业安排保安到场处理。小区保安黄某乾到场劝离梁某某时,王某雅打开房门质问梁某某。

其间,梁某某使用事先准备的刀具对王某雅头面部、胸部等部位切划、捅刺十刀,王某雅则用门厅摆放的陶瓷摆件击打梁某某头部数下,保安黄某乾见状上前制止无果,王某雅随之受伤倒地,后黄某乾拨打120、110电话报警,王某雅经120现场抢救无效死亡。经鉴定,梁某某患有精神分裂症,对其违法行为评定为部分刑事责任能力。

成都市检察院认为,被告人梁某某无故滋扰他人并持刀故意剥夺他人生命,本案犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以故意杀人罪追究其刑事责任。

20日中午12时许,法庭休庭后,一名庭审旁听人员告诉极目新闻记者,当天上午庭审中被害人王某雅母亲及事发时的小区物业保安出庭作了证。

这名旁听人员介绍,凶手梁某某出现在庭审被告席上,梁某某曾多次打断包括被害人母亲在内的证人的发言,一直干扰法庭秩序,上午的庭审过程中,她感觉梁某某在杀人后很淡定坦然:“她在庭上辩解,称自己杀人是正当防卫,感觉自己生命受到了威胁,也否认自己有精神病史。”

前述旁听人员还介绍,梁某某在法庭上讲话条理清晰,一直为自己开脱,在梁某某的理解中,觉得自己因为杀了人失去自由很委屈,很不划算。

旁听人员还介绍,法庭上,被害人王某雅母亲也出庭作证,与凶手梁某某只有几米距离,被害人母亲一直盯着梁某某,可以感受到眼神里的那种恨,但是被害人母亲一直很克制,压抑自己的情感向法庭讲述情况。此外,庭审过程中也没有提到事发前梁某某有精神疾病方面的就诊记录。

记者在现场了解到,休庭四十分钟后法庭将继续审理。

责任编辑:刘德宾

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏